Archive for the ‘未分類’ Category

薬物事件の再犯

薬物事件の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県川西警察署は、兵庫県川西市に住むAさんを覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕しました。

Aさんは、覚せい剤取締法違反(使用)の前科があり、10年前に懲役1年執行猶予3年が言い渡されていました。

逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが再び薬に手を染めたことを知りショックを受けています。

Aさんの妻は、薬物事件に詳しい弁護士に相談し、執行猶予となる可能性について聞いています。

(フィクションです。)

薬物事件の量刑

裁判所・裁判官は、被告人が有罪であるとする場合、どのような刑を科すかを決めます。

当たり前ですが、裁判所・裁判官は、好き勝手に刑の種類や範囲を決めることはできず、きちんとルールに則って決めます。

刑法をはじめとした刑罰法令は、犯罪とされる行為を行った者について、どのような刑罰をどれぐらい科すかについて定めています。

ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則により規定している刑罰を「法定刑」といいます。

覚せい剤取締法違反(使用)であれば、法定刑は「10年以下の懲役」です。

裁判所・裁判官は、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で被告人を有罪とする場合、刑の種類を選択する際に、「罰金刑」を選択することはできません。

法定刑が「10年以下の懲役」であるので、懲役刑以外を選択することができないからです。

また、どれぐらいの懲役刑とするか、つまり、懲役刑の期間を決めるわけですが、これについても10年を超える期間とすることはできません。

裁判所・裁判官は、法定刑の範囲内で言い渡す刑罰の内容を決めるわけですが、法律に定められている特段の事情がある場合には、刑の加重減免が認められています。

例えば、自首が成立している場合には、その刑を減軽することができるとされているので、裁判所・裁判官は任意で刑を減軽することができるのです。

裁判所・裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のことを「量刑」といいます。

薬物事件では、初犯であり、単純な自己使用目的の所持や使用のケースの場合、公判請求される可能性は極めて高いのですが、有罪となった場合でも、執行猶予となることが多くなっています。

ただ、薬物事件については、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いのですが、再犯となれば、いっきに実刑となる可能性が増します。

薬物事件に限ったことではありませんが、同種の犯罪で再び罪を犯した場合、裁判所・裁判官は、被告人は前回から反省、更生していないのではないか、社会内での再犯可能性は高いのではないか、と判断されてしまうからです。

そのため、基本的には薬物事件の再犯事件では、実刑となることをベースに考えなければなりません。

ただし、すべての再犯事件が実刑となるのかと言えば、必ずしもそうではありません。

前回の事件で執行猶予判決を言い渡されており、執行猶予期間中何事もなく経過し、その判決言い渡しがあってからだいぶん時間があいている場合、あるいは、前回の事件で実刑が言い渡されており、刑の服役を終えてからずいぶん事件が経っている場合であって、なおかつ、前判決を受けてから今までの生活の様子、今回の時間後の反省の態度や更生に向けた努力、そして、家族などの監督能力が期待できるといった事情があれば、今回の事件で執行猶予となる可能性はあります。

薬物事件の再犯で執行猶予を獲得することはそう簡単ではありませんが、再犯可能性が低いと認められ、社会内での更生が期待できると裁判所・裁判官に認めてもらえるよう最善を尽くす必要はあるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含め刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

ご家族が薬物事件で逮捕されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

犯行時少年で発覚時成人であった場合

犯行時少年で発覚時成人であった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

2015年に兵庫県養父市で女性が何者かに刃物のようなもので刺され死亡する事件が起きました。

警察の必死の捜査にもかかわらず、すぐに犯人を特定するには至っていませんでした。

ところが、2021年9月に兵庫県養父警察署は、県内に住むAさん(23歳)を殺人容疑で逮捕しました。

Aさんは、犯行時17歳でした。

(フィクションです。)

犯行時に少年であった場合

Aさんは、2015年、17歳でした。

つまり、犯行当時の年齢は20歳未満で、「少年」であったのです。

少年が罪を犯した場合、少年法が適用されます。

14歳以上20歳未満の者が罪を犯した場合、捜査段階では、概ね、刑事訴訟法に基づく手続に付されます。

身体拘束の上捜査を行う必要があれば、被疑者が少年であっても、逮捕、勾留される可能性はあります。

捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付するべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。

これを「全件送致主義」といい、成人の刑事事件における起訴猶予や微罪処分のように捜査機関限りで事件を終了させることはありません。

事件を受理した家庭裁判所は、調査を行った上で、審判を開くかどうかを決定し、審判を開くとした場合には、審判で非行事実および要保護性を審理し、少年に対して処分を決定し言い渡します。

家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定とがあります。

終局決定は、少年の最終的な処分を決するものであり、中間決定は最終決定前の中間的なものとしてなされます。

審判を経てなされる終局決定には、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致とがあります。

検察官送致となった場合には、検察官に送致された後は、通常の刑事手続に付されて事件が処理されることになります。

ただし、犯行時少年であっても、家庭裁判所で審判を受ける時点で20歳を超えている場合には、家庭裁判所で審判を受けることができません。

少年が20歳以上であることが判明すれば、家庭裁判所は、事件を検察官に送致しなければなりません。

この場合の検察官送致を「年齢超過による検察官送致」と呼びます。

つまり、犯行時や家庭裁判所への送致時は20歳未満であっても、審判時に20歳を超えている場合には、少年法の適用はされないのです。

このことは、被疑者として逮捕された時、すでに20歳を超えていた場合も同じで、逮捕時には20歳以上の者となっていますので、最初から少年法は適用されず、成人の刑事事件として処理されることになります。

成人の刑事事件として取り扱われるため、刑罰が科される可能性があります。

ただし、刑罰については、18歳未満であれば、死刑の犯罪は無期懲役となります。

Aさんのように23歳で逮捕されたとしても、犯行時の年齢が18歳未満であるようなときには、殺人罪で有罪となった場合でも最高で死刑ではなく無期懲役が科され得ることになります。

ちなみに、人を故意に死亡させた場合で、かつ、犯行時16歳以上の場合、犯行時に少年であり、審判時でも少年であっても、原則、刑事処分相当を理由とする検察官送致となりますので、検察官送致後に刑事事件として処理されることになります。

以上のことからも、Aさんは、今後、成人の刑事事件として刑事手続に付されることは明らかです。

殺人罪で起訴されれば、通常の刑事裁判ではなく、裁判員裁判となります。

そのため、通常の刑事裁判以上に周到な準備をする必要がありますので、刑事事件専門の弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。

ご家族が刑事事件・少年事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

業務妨害で刑事事件に

業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県佐用郡佐用町で、大雨で増水した川で溺れたふりをして、その様子を動画で撮影していたAさんとBさん。

その様子を偶然目撃した地元の人が、「人が流されている。」と通報しました。

通報を受けて現場に駆け付けた兵庫県たつの警察署の警察官と消防署員らは、AさんとBさんに事の真相を聞き、二人を警察署に連れて行き、軽犯罪法違反(業務妨害)の疑いで二人を取り調べることにしました。

後に、警察から龍野区検察庁に事件を送致したと聞いたAさんは、そんな大事になると思わず慌てて刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。

(フィクションです。)

業務妨害事件

何らかの形で他人の業務を妨害するという事件では、刑法上の業務妨害罪(偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、電子計算機損壊等業務妨害罪)が適用されるケースが少なくありません。

1.偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する罪です。

業務を妨害する手段として、①虚偽の風説を流布する、または、②偽計を用いる、ことが規定されています。

①「虚偽の風説を流布」するというのは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の者に伝播させることを意味します。

②「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいい、公然であると否とを問いません。

業務妨害罪における「業務」については、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務または事業をいうとするのが判例・通説となっています。

「社会上の地位」という言葉があるように、炊事・洗濯・育児といった家庭生活上の活動や、趣味・娯楽といった個人的活動は、業務には含まれません。

2.威力業務妨害罪(刑法第234条)

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害する罪です。

この罪は、業務を妨害する手段が「威力」である点で、偽計業務妨害罪と異なります。

「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことをいい、暴行・脅迫に至らないものでも威力に当たります。

「偽計」と「威力」との線引きは具体的な場面においてはしばしば困難ですが、概ね、妨害が外見的に見て明らかである場合は「威力」、そうでない場合は「偽計」とされることが多いようです。

3.電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)

電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機もしくはその用に供する電磁的記録を損壊し、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え、またはその他の方法により、電子計算機に使用目的にそうべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害する罪です。

電子計算機(コンピューター)に向けられた業務妨害の処罰の必要性が生じたこと、およびコンピューターに向けられた業務妨害は従来の業務妨害よりも重大かつ広範な被害の発生が予想されることから、偽計・威力業務妨害よりも刑を加重されています。

AさんとBさんは、消防や警察の業務を妨害しようと、増水した川で溺れたふりをして、その様子を撮影してわけではなさそうです。

おそらく、動画をネットに上げようとしていたものと考えられます。

それを偶然目撃した者が、実際に人が溺れていると勘違いして通報したことで、警察や消防が出動することとなりました。

そうすると、刑法上の業務妨害における偽計の程度には達しないしないと言えるでしょう。

そこで、AさんとBさんの行為に対しては、軽犯罪法違反(業務妨害)が適用されていることに注目してみましょう。

軽犯罪法は、日常生活における身近な道徳律に違反する軽い犯罪行為の類型と、それに対する刑罰とを規定するものです。

軽犯罪法第31号は、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する行為を禁止し、刑法の業務妨害罪や公務執行妨害罪を補充する規定となっています。

ここでは、業務を妨害する手段が「悪戯など」となっています。

「悪戯」とは、一般的な戯れで、それほど悪意のないものをいい、悪ふざけのことです。

「など」とあるのは、他人の業務の妨害となり得る一切の行為を含んでいることを示しています。

悪戯に類する程度のものであることが必要ですが、公務執行妨害の暴行、脅迫に達しない程度のもの、業務妨害の偽計・威力に達しない程度の妨害行為など広くを含むと理解されています。

刑法上の業務妨害の法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対して、軽犯罪法違反(業務妨害)は拘留または科料となっています。

どちらの犯罪が成立するかで、科され得る刑罰の軽重も異なりますので、しっかりと弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

刑事事件で執行猶予

執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県加東警察署は、兵庫県加東市に住むAさんを窃盗の容疑で逮捕しました。

逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、Aさんには同種の前科・前歴があることから、今回の事件については一体どのような処分となるのか不安で仕方ありません。

すぐに、刑事事件専門弁護士に連絡をとり、法律相談の予約を取りました。

(フィクションです。)

執行猶予とは

刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。

刑の執行猶予には、刑の全部の執行を猶予する「刑の全部執行猶予」と、刑の一部についての執行を猶予する「刑の一部執行猶予」の2種類があります。

今回は、刑の全部執行猶予について説明します。

刑の全部の執行猶予の要件は、執行猶予が初度の場合と再度の執行猶予との場合とで異なります。

1.初度の執行猶予の要件(刑法第25条第1項)

「これまで一度も禁錮刑以上の刑になったことがない者」、及び、「禁錮刑以上の刑になったことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に再び禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に対して、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた」場合に、「情状により」刑の執行をすることができるとされています。

猶予される期間は、裁判が確定した日から1年以上5年以下です。

■前に禁錮以上の刑に処せられた■

「前に禁錮以上の刑に処せられた」というのは、禁錮以上の刑の処する確定判決を受けたことを意味し、禁錮以上の刑に処せられるべき犯罪を行ったということではありません。

禁錮刑以上の刑に処せられた者であっても、その執行が猶予され、執行猶予期間を経過した場合には、刑の言渡しそのものの効力が失われるため、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。

「執行を終わった」というのは、刑の執行を受け、刑期を終了したことを意味します。

「執行の免除」がなされる場合は、刑の時効が完成した場合、外国において刑を言い渡され、その刑の全部または一部の執行を受けた場合、恩赦の一種として行われる場合があります。

■情状■

犯情、動機、本人の年齢、精神障害の存在といった犯罪自体の情状のほかに、犯罪後の改悛の情状、被害弁償、被害者の宥恕、家族の保護監督等を含みます。

2.再度の執行猶予

一度執行猶予となった者が、その執行猶予期間中に再び罪を犯した場合であっても、要件を充たせば再度の執行猶予が認められる可能性があります。

「1年以下の懲役または禁錮の言渡し」をする場合であり、情状に「特に酌量すべきものがある」ときに、再度の執行猶予が認められます。

執行猶予期間中に罪を犯した場合の方が、より厳しい要件が科されています。

基本的には、執行猶予期間中に再度罪を犯した場合、前回の反省が不十分であったと判断される傾向にあり、再び執行猶予を認められるのはごく限られた場合と言えるでしょう。

上記事例では、Aさんは同種の前科・前歴があるようですが、直近の事件についてどのような処分となっていたのかによって、今回の処分の見通しも変わってくるでしょう。

まだ、執行猶予期間中であれば、実刑の可能性も高く、特別な事情がある場合には、再度の執行猶予を目指していくことになるでしょう。

刑事事件を起こし、どのような処分となるのか不安を抱いていらっしゃるのであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。

ご家族が逮捕されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

まずはお気軽にお電話ください。

特殊詐欺事件で故意否認

特殊詐欺事件で故意否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

Aくん(19歳)は、アルバイト先が休業中であるため、収入がなくなり困っていたところ、先輩から割のいいバイトがあると誘われました。

Aくんは、冗談交じりで先輩に「犯罪とかじゃないですよな。」と聞いたところ、「まさか。」と言われたので、先輩に紹介されたバイトを請け負うことにしました。

先輩に車で現地へ連れて行かれ、法律事務所の事務員と名乗り、高齢者から荷物を受け取るように指示されました。

Aくんは指示に従い、荷物を受け取った後、先輩と最寄り駅に行き、構内のロッカーに荷物を預けました。

Aくんは、先輩からバイト代として2万円を受け取りました。

高額の報酬に目がくらんだAくんは、その後も何度か同じことを繰り返しました。

ある日、兵庫県神戸市北区の民家を訪れ、いつものように高齢者から荷物を受け取り、家を出たところで、兵庫県神戸北警察署の警察官に詐欺容疑で逮捕されました。

Aくんは、取調べで、「これが詐欺だとは知らなかった。」と述べています。

(フィクションです。)

特殊詐欺事件について

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして、「還付金がある。」、「口座が犯罪に使われている。」などと言葉巧みに騙し、被害者の現金やキャッシュカードなどを騙し取る犯罪のことです。

一昔前は、被害者にATMから指定した口座に現金を振り込ませる方法が主流でしたが、最近では、キャッシュカードを別のカードにすり替える窃盗型や電子マネーを購入させてIDを聞き出す電子マネー型が多くなっています。

1件あたりの被害額が高額であることも特殊詐欺事件の特徴です。

そして、特殊詐欺事件で逮捕されたケースでは、逮捕された1件のみならず、他にも複数同様の行為を行っていた場合が多く、総被害額は高額となり、被害弁償の額も大きく膨らむことが予想されます。

特殊詐欺事件は、電話をかける「かけ子」、被害者宅に赴く「受け子」、ATMで現金を引き出す「出し子」など、複数人で役割を分担し犯罪を実現することも特徴のひとつです。

特殊詐欺は組織的犯罪であり、共犯者も多数いるため、かなりの確率で逮捕後に勾留となります。

また、勾留と同時に接見禁止が付くため、弁護士以外の者との面会ができないことが通常です。

被害者が少年の場合には、保護者に限り面会が認められることが多くなっています。

捜査段階では、勾留、勾留延長となる可能性が極めて高く、余罪での逮捕・勾留も予想されるため、長期間の身体拘束が見込まれます。

量刑については、成人の場合、示談ができていても、起訴猶予は難しいでしょう。

特殊詐欺は被害額も大きく、悪質であるため、原則実刑とされますが、受け子の事案では、被害弁償をしている場合には執行猶予となる可能性はあります。

少年については、成人の場合とは異なり、非行事実と要保護性によって最終的な処分が決められますので、被害額や態様、立場、どの程度全体像を把握していたか、被害回復といった非行事実に関する事情だけでなく、成育歴、非行歴、誰からどのように誘われたのか、いつ詐欺と気付き、気付いたときにどうしたのかといった経緯、関与の期間、件数、反省の程度、環境の整備といった要保護性に関する事情を踏まえて判断されます。

故意を否認する場合

特殊詐欺事件では、組織の末端の受け子、出し子と呼ばれる役割を担った者は事件の全貌を把握しておらず、何らかの犯罪にあたるかもしれないと思っていたが詐欺だとは思っていなかった、という主張をすること少なくありません。

しかしながら、単に「知らなかった」と主張するだけでは、故意がなかったと認めらることは難しいでしょう。

なぜならば、客観的事情を踏まえて、本人が、詐欺を含む何らかの犯罪の可能性を認識していた、詐欺かもしれないと認識していた、ことが認められるからです。

通常、荷物を受け取るだけで2万円もの報酬を貰えることは日常生活からして考え難いことですし、被害者宅を訪問した際に偽名を使うように指示されていることや、その手口が報道等により広く社会に周知されている状況であることなどから考えると、故意否認が認められるのは難しいでしょう。

特殊詐欺は、少年であれば、少年院送致の可能性もある非常に重い犯罪です。

ただ、要保護性が解消されていると判断されれば、試験観察を経て保護観察となる可能性もありありますので、少年事件に強い弁護士に相談して対応されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。

ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

責任能力を争う弁護士

責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県加古郡播磨町で、知人を刃物で刺し、怪我をさせたとして、兵庫県加古川警察署はAさんを殺人未遂の容疑で逮捕しました。

Aさんの家族から接見依頼を受けた刑事事件専門弁護士は、Aさんが総合失調症にり患していることを聞き、責任能力の有無についても慎重に検討すべきだと考えています。

(フィクションです。)

犯罪が成立する場合

犯罪は、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」であると理解されています。

つまり、犯罪とは、人の行為であって、①構成要件に該当すること、②違法であること、③有責であること、という3つの要件すべてを満たしている場合に成立するものなのです。

①構成要件というのは、法律により犯罪と定められた行為類型のことです。

殺人罪であれば、「人を殺した」行為が構成要件です。

しかし、単に、あなたが人を殺したということだけでは、殺人罪は未だ成立してはいません。

犯罪であると言えるためには、その行為(殺人罪であれば、人を殺した行為)が②違法でなければなりません。

基本的には、法律で犯罪として定められた行為は、その行為を禁止するために犯罪として定めているのですから、違法と言えますが、正当防衛などのように例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても、違法性が認められないことになります。

そして、構成要件に該当する行為であって、かつ、その行為が違法であると言える場合であっても、更に、行為者に責任があることが認められなければ犯罪は成立しません。

罪を犯し、有罪となった者には、刑罰が科されますが、刑罰は人の自由を奪うものですので、それを正当化するために、構成要件に該当する違法な行為を行った者が非難に値するものであることが求められるのです。

責任の有無を判断する際に考慮される要素としては、故意・過失、期待可能性、そして、責任能力があります。

責任能力とは

行為者の精神に障害がある場合などで有責な行為をする能力が備わっていあに場合には、その行為者を法的に非難することはできません。

行為者に責任があると言えるために、その行為者に必要とされる能力を「責任能力」といいます。

刑法は、心神喪失者については、責任能力を欠く者(責任無能力者)として、処罰しないことを定めており、心身耗弱者については、責任能力は存在するものの、著しく限定されているため、責任減少を認めて刑の必要的減軽を定めています。

心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力またはその弁識に従って行動を制御する能力が全くない状態をいいます。

心身耗弱とは、精神の障害によりそのような能力が著しく減退した状態をいいます。

責任能力は、「精神障害」という生物学的要素と、「弁識能力」や「制御能力」という心理学的要素に基づいて、完全責任能力、限定責任能力、責任無能力が判断されます。

「精神障害」には、総合失調症、中毒性精神病、知的障害、精神病質、その他の精神疾患があります。

このような精神障害を行為者が患っていた場合、精神障害の影響で、弁識能力または制御能力がない、あるいは著しく減退していたかどうかが検討されます。

弁識能力は、問題となる行為の違法性を認識することができる能力のことで、制御能力とは、違法と認識している行為を思い留まることができる能力のことをいいます。

ある行為が悪いことだと理解していたとしても、一定の状況においてその行為が悪いことだとは理解できないのであれば、弁識能力が否定されることになります。

また、ある行為が悪いことだと分かっており、犯行時に合理的に行動することができたとしても、その犯行を思い留まらせることができなければ制御能力が否定されるのです。

責任能力の有無や程度については、行為者が精神障害を患っていたことだけでなく、犯行当時の病状(精神障害の種類と程度)、犯行前の生活状態、犯行の動機・原因、犯行の手段・態様(計画性や作為性の有無など)犯行後の行動・態度等を総合して判断されます。

そのため、責任能力が問題となる事件では、弁護人は、被疑者・被告人の犯行時の病状だけでなく、犯行前後の諸事情について検討していくことになります。

刑事事件において責任能力が争われるケースは少なくありません。

ご家族が刑事事件を起こし、責任能力に疑問がある、争え得るのかとお悩みであれば、一度刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

下着窃盗で逮捕

下着窃盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

Aさんは、自己の性欲を満たすために、女性用の下着を入手しようと考え、兵庫県淡路市のアパートのベランダに女性用の下着が干してあったのを見つけ、ベランダに侵入し、下着を盗みました。

事件後、Aさんが帰宅する途中で、兵庫県淡路警察署の警察官に職務質問を受け、事件が発覚し、Aさんは住居侵入、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。

逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、今後どのように対応すべきか分からず、ネットで刑事事件に強い弁護士を検索し、相談の連絡を入れました。

(フィクションです。)

下着窃盗は、罪名としては窃盗ですが、性犯罪としての要素も有するものです。

ですので、被害者への対応については、単なる財産犯として金銭的な弁償をするだけではなく、他の性犯罪と同じように被害者の精神的損害を考慮したり、示談書に盛り込む誓約にも注意する必要があります。

下着窃盗事件は、他の窃盗事件と同様に、被害者との間で示談がまとまっている場合には、不起訴となる可能性は高いでしょう。

下着窃盗は、形式的には財産犯ですが、実体としては性犯罪に近いものであり、性犯罪においては、終局処分を決めるにあたって、被害者の意思がより重視される傾向にあります。

もちろん、前科・前歴の有無や被害品の量などにもよりますが、示談を成立させることが、不起訴を獲得するには欠かせないことには間違いありません。

他方、下着窃盗は被害額はさほど高額とはならないケースが多いのですが、前科・前歴があり、示談が成立していない場合には、公判請求される可能性もあります。

示談というのは、加害者が被害者に対して謝罪および金銭的賠償を行い、被害者はそれを受けて被害届を取り下げることなどを約束し、事件については当事者間で解決したとする合意のことを指します。

これはあくまで加害者と被害者との間の合意ですので、親告罪でない場合は、例え示談が成立したとしても、それをもって不起訴としなければならない理由はありません。

ただ、先述したように、起訴・不起訴を判断する際には、被害者の意思、つまり、加害者に対する処罰意思の有無が重視される傾向にあり、示談が成立している場合には、あえて起訴をするという選択をしないことが実務上多くなっています。

もちろん、前科・前歴の有無や犯行態様によっては、示談が成立していたとしても、起訴が選択されることもあります。

示談金については、被害金額をベースとして金額では被害者としても納得できかねることは想像に易いでしょう。

単に物が盗まれたというだけではなく、被害品が下着であることや自宅に侵入されたという点を考慮すると、単なる窃盗よりも精神的苦痛が大きく、自宅に侵入された恐怖心から被害者が引っ越しを希望するケースも少なくありません。

示談金については、被害金額以上の額になることは承知しておくべきですが、いくらでも言われ値に応じなければならないわけではありません。

通常、示談交渉は代理人である弁護士を介して行いますので、相場と言われる金額に、個々の事案の特徴をも考慮しつつ、話し合いを行う中で両当事者が納得する額でまとめていくことになります。

また、下着窃盗事件で示談交渉を行う際には、被害者の不安を払拭するよう努める必要があります。

示談を受けるということは、被害者が不起訴となり社会復帰するという効果をもたらします。

被害者は、被疑者が再び自宅にやってくるのではないか、報復を受けるのではないかと不安な気持ちを抱えていることが多いです。

そのため、弁護士は、示談交渉において、示談を行うことのメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、接触禁止条項を示談書に入れるなどして、事件終了後に被疑者が被害者に接触しないことを誓約し、被害者の不安を解消するよう努めます。

下着窃盗で逮捕されると、被害者の自宅に侵入して行ったような場合には被害者宅を把握しているため、罪証隠滅のおそれがあると認められ勾留となる可能性は高いでしょう。

勾留となった場合でも、被害者との示談が成立したのであれば、速やかに釈放することを求めます。

不起訴となれば、即日釈放となりますので、速やかに捜査機関を通して被害者に示談を申入れ、示談交渉を行う必要があります。

示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。

下着窃盗事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

器物損壊と礼拝所不敬で逮捕

器物損壊と礼拝所不敬について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県神崎郡神河町にある墓地で、墓石が倒され、灯籠が散乱し、お供え物の食器が割られるという事件がありました。

墓地の管理人が発見し、すぐに兵庫県福崎警察署に通報しました。

同警察署は、器物損壊と礼拝所不敬の容疑で捜査を開始し、付近の防犯カメラの映像から、Aさんを特定し、器物損壊、礼拝所不敬の容疑で逮捕しました。

Aさんは、「むしゃくしゃしてやった。」と容疑を認めています。

(フィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法261条に次のように規定されている罪です。

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前3条に規定するもの」とは、公用文書等、私用文書等、他人の建造物・艦船であり、それら以外の他人の物が器物損壊の客体となります。

器物損壊の客体は、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。

「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為をいいます。

物を物理的に壊してしまうことだけでなく、他人の飲食器に放尿するなどのように、物自体は壊されてはいないけれども、心理的にそれを使用することができない場合も、その物の本来の効用を失わしめた(=損壊した)ことになります。

「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、動物を逃がすといった本来の効用を失わせる行為をも含みます。

このように、他人の物を損壊した場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。

墓石も他人の物ですので、これを倒す行為は、器物損壊罪に当たるでしょう。

礼拝所不敬罪

礼拝所不敬罪は、刑法188条1項に次のように規定されています。

神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

礼拝所不敬罪は、一般の宗教感情を保護するために設けられたものです。

「神祠」とは、神道により神を祀った祠のことをいいます。

「仏堂」とは、仏教の寺院の本堂などのことです。

「墓所」とは、人の遺体や遺骨を埋葬・安置することにより、死者を祀り、記念する場所のことをいいます。

そして、「その他礼拝所」には、キリスト教、イスラム教など宗教を問わず、一般の人が宗教的崇敬を捧げる場所のことをいいます。

それらの物に対して、「公然と」「不敬な行為」をした場合に礼拝所不敬罪は成立します。

「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことで、実際に誰かに目撃されたかどうかは問題となりません。

「不敬な行為」というのは、宗教的崇敬を捧げられるべき対象物の尊厳を害するに対する行為を広く含み、損壊、転倒、汚す、除去するといった行為が含まれます。

墓地は、上の「墓所」に当たりますし、墓石を倒す行為は「不敬な行為」だと言えるでしょう。

行為を行ったのが夜であったとしても、それをもってして公然性を否定することにはなりません。

誰かが夜中に偶然通りかかったとしたら、行為を目撃する可能性はありますからね。

よって、墓石を倒すなどして墓地を荒らす行為は、礼拝所不敬罪に当たる可能性があります。

器物損壊罪の保護法益は、損壊の対象となった物に対する財産権であり、個人的法益に対する罪に分類されます。

そのため、損壊の対象となった物の所有者が直接の被害者であり、被害者に対する被害弁償や示談を成立させることにより、不起訴で事件を終了させる可能性を高めることができるでしょう。

他方、礼拝所不敬罪の保護法益は、国民の宗教的感情及び死者に対する敬虔・崇拝の感情、あるいは宗教的自由の保護です。

損壊された墓石の所有者や墓地の管理人などは、直接の被害者とはなりませんが、墓石の所有者や墓地の管理人への謝罪・被害弁償、示談の有無は、加害者本人の反省の表れとも言え、最終的な処分にも大きく影響するでしょう。

器物損壊や礼拝所不敬事件で逮捕されて対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

強要事件で逮捕されたら

強要事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県朝来市に住むAさんは、泣きながら帰宅した小学生の娘が、「Vくんにからかわれた。」と言ったことで激高し、帰宅途中だったVくんに対して怒鳴り散らし、胸倉をつかむなどの暴行を加え、土下座をするよう強要しました。

Vちゃんの話を聞いたVくんの母親は、すぐに兵庫県南但馬警察署に相談したことで事件が発覚しました。

同警察署の署員は、Aさん宅を訪れ、話を聞いたところ、Vくんの土下座させたことは認めていますが、「あいつが悪いことしたから、しつけでやっただけ。」と容疑を一部否認しています。

警察署は、Aさんを暴行および強要の疑いで逮捕しました。

(フィクションです)

強要罪について

強要罪は、暴行または脅迫を手段として、一定の作為もしくは不作為を強いる罪で、刑法第223条に次のように規定されています。

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

◇客体◇

強要罪の客体、つまり、犯行の対象は、「人」です。

ここでいう「人」というのは、自然人の意味であって、法人は含みません。

◇行為◇

強要罪の行為とは、「相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことをおこなわせ、または権利の行使を妨害する」ことです。

①脅迫

相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを相手方に告知する行為を「脅迫」といいます。

どの程度の脅迫であれば、強要罪における「脅迫」に当たるのかといえば、害悪の告知が「一般人を畏怖させるに足りる程度」のものでなければなりません。

実際に相手方が畏怖したかどうかは問題ではなく、一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知がされていればよいのです。

害悪の内容それ自体は、必ずしも犯罪である必要はなく、違法なものでなくともよいとされています。

Aさんは、Vくんに対してAさんの娘をからかったことについて、説教という建前で怒鳴り散らしているようですが、その内容如何によっては「脅迫」に当たりかねません。

例えば、成人男性に大声で「しばくぞ」、「どつくぞ」、「いてまうぞ」などといった暴言を吐かれたとしたら、普通の人、ましてや小学生なら恐れおののきますよね。

②暴行

「暴行」というのは、人に対して加えられた有形力の行使のことです。

有形力の行使は、必ずしも直接人の身体に対して加えられる必要はありません。

強要罪における「暴行」に当たるには、相手方が畏怖し、そのため行動の自由が侵害されるに足りる程度の有形力の行使であることが求められます。

Aさんが、Vくんを力づくで動けないようにし、土下座させたのであれば、暴行を手段とする強要となるでしょう。

◇結果◇

行為の結果、「人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する」ことが必要です。

「義務のないことを行わせ」るというのは、行為者において何ら権利・権能がなく、相手方に何ら義務がないのに、相手方に作為・不作為または忍容を余儀なくさせることをいいます。

「権利の行使を妨害する」とは、相手方が法律上許されている作為・不作為に出ることを妨害することです。

VくんはAさんの娘をからかったとされていますが、それが本当であるならば、VくんはAさんの娘に謝るのが筋だとは思いますが、土下座をすることはVくんに課された義務などではないため、そのような行為を強いる行為は、人に義務のないことを行わせるものと言えるでしょう。

Aさんは、しつけでやったと言っていますが、Aさんの行為は決してしつけとして正当化されるものではありません。

強要事件で逮捕された場合

Aさんは、強要などの容疑で逮捕されてしまいました。

そのような場合、事件を穏便に解決するためにはどのような活動をする必要があるのでしょうか。

1.身体拘束からの解放

逮捕後、勾留に付されてしまうと、さらに長い期間身体拘束を受けることになります。

身体拘束が長引けば、その分会社に行くことはできませんし、事件のことが明るみになる、解雇されてしまう可能性も高まります。

そのような事態を避けるためにも、できる限り早期に釈放となることが望まれます。

そのため、逮捕されたら、いち早く弁護士に相談し、身柄解放活動に着手してもらうことは重要です。

弁護士は、勾留前に検察官や裁判官に働きかけ、勾留を回避したり、勾留後には勾留に対する不服申し立てを行い、勾留の取り消しで釈放となるよう動きます。

2.被害者との示談交渉

強要事件では被害者がいるため、被害者への対応如何が最終的な処分結果に大きく影響することになります。

被害者への謝罪や被害弁償、示談が成立している場合には、検察官が不起訴処分で事件を終了させたり、起訴されたとしても執行猶予が付くなど被疑者・被告人に有利な事情として働きます。

ただ、被害者が被疑者・被告人に対して恐怖や怒りを感じているため、被害者が自身の連絡先を加害者側に教えなかったり、仮に連絡先を入手できたとしても、当事者間の交渉は感情的になり難航する可能性が高いため、第三者である弁護士を介して行うのがよいでしょう。

ご家族が強要事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

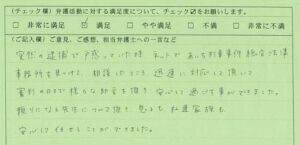

【お客様の声】建造物侵入、窃盗事件で保護観察処分

■事件概要

ご依頼者様の息子様(10代、学生、前歴補導歴なし)が、学校に侵入し、生徒の上履きを窃取した事件。

■事件経過と弁護活動

逮捕後、勾留に代わる観護措置が取られ息子様は少年鑑別所に収容された翌日に、ご依頼者様は弊所に初回接見を依頼されました。弊所の弁護士は、すぐに少年鑑別所での接見を行い、今後の流れや見込まれる処分について、ご依頼者様に丁寧に説明したところ、ご依頼者様は弊所の弁護士を信頼していただき、弁護活動を依頼されることになりました。

今回の事件では、勾留に代わる観護措置措置が取られていることから、身柄解放は難しいことが予想されました。しかし、担当弁護士は、勾留に代わる観護措置の決定に対する準抗告の申立て、観護措置決定に対する異議申立てを行い、息子様の早期釈放に向けて取り組みました。

また、担当弁護士は、保護観察処分となるよう息子様の環境調整に力を入れました。息子様と頻繁に接見をし、息子様がどうして今回このような事件を起こしたのか、被害者が息子様が行った行為によってどのような気持ちになったのか、今後このような事件を起こさないためにはどうすればよいのか、といった点を息子様と一緒になって考え、息子様が事件を向き合い、自身が抱える問題を発見し、それに対する解決策を探し出す機会を十分に持つように努めました。更に、ご依頼者様をはじめとしたご家族や学校とも協力し、息子様の周囲の環境を更生に適したものに調整役に徹しました。その結果、審判では保護観察処分となり、息子様は社会に戻り、心新たに生活を再スタートされました。