Archive for the ‘暴力事件’ Category

神戸市兵庫区の爆発事件 重過失激発物破裂罪で逮捕

神戸市兵庫区の爆発事件で、男が重過失激発物破裂罪の容疑で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

神戸市兵庫区の爆発事件

爆発事件が起こったのは昨年年末となる、令和3年2月26日です。

場所は神戸市兵庫区にあるパチンコ店の駐車場で、この駐車場に駐車されていた自動車が突然爆発し、車内にいた男性が顔や手に火傷を負って病院に搬送されたとのことです。

他にも駐車場のガラスが割れる被害があったものの、男性の他に怪我人はいなかったようです。

(令和3年12月26日配信のサンテレビニュースより抜粋)

重過失激発物破裂罪の容疑で男性が逮捕

神戸市兵庫区の爆発事件で、事件当時火傷を負って病院に搬送されていた男性が、重過失激発物破裂罪の容疑で警察に逮捕されました。

警察の発表によりますと、逮捕された男性は、吸引する目的で所持していたカセットボンベのガスが充満している車内で、タバコを付けようとした火が引火して爆発したとのことです。

1月12日に逮捕された男性は、警察の取調べに対して「間違いない。」と容疑を認めているとのことです。

(令和4年1月12日配信のサンテレビニュースより抜粋)

重過失激発物破裂罪とは

重過失激発物破裂罪について説明する前に、激発物破裂罪について説明します。

激発物破裂罪とは刑法に定められている法律で、その内容は「火薬・ボイラーなどの激発すべき物を破裂させる」ことによって成立する犯罪で、今回の事件で爆発した、カセットボンベ(のガス)は、激発物破裂罪でいうところの「激発すべき物」に該当します。

ただ今回の爆発は、逮捕された男性が故意的に起こしたのではなく、男性の不注意による過失によって起こっており、その過失が重大、刑法第117条の2の重過失激発物破裂罪が適用されています。

重過失激発物破裂罪の法定刑は「3年以下の禁固または150万円以下の罰金」が規定されています。

重過失激発物破裂罪で逮捕されるとどうなるの?~留置場生活について~

警察に逮捕されると、釈放されるまで留置場の中で生活しなければなりません。

留置場の中での生活は様々なルールが存在しますが、刑が確定している受刑者ではないので、全ての自由が制限されているわけではありません。

一日三食の食事はきちんと出ますし、毎日というわけではありませんが、お風呂に入ることもできます。

また意外なのは、出される食事に満足できない場合は、自費で弁当類やカップラーメン等を購入したり、菓子やジュース類を購入することもできますし、差し入れられた漫画本や雑誌を読むこともできます。

留置場に収容された経験のある方に話を聞いたところ「取調べ等の捜査を受ける時以外は基本的に留置場の房内で過ごすことになるので、時間を持て余してしまいます。同じ房に気の合う人がいれば雑談をして時間を潰せるのですが、一人だと退屈で、取調べや面会で房の外に出られるのが待ち遠しくなるくらいです。」との事です。

ちなみに逮捕されても病院の診察を受けたり、薬を処方してもらうことは可能ですが、その費用は、公費で支払われることもあれば、私費で実費負担する場合もあります。

また事前に申し込んでおけば散髪してもらうこともできます。

逮捕されてからの刑事手続きの流れについては

をご覧ください。

過去の重過失激発物破裂事件を参考にした弁護士の見解

重過失激発物破裂罪は、非常に珍しい罪名ですが、私の記憶に残っている事件が一件だけあります。

新聞等で報道されていた内容を思い出してみると、確か今から4~5年前の事件だったはずです。

大手不動産仲介業者の店長が、大量のスプレー缶を噴出させた室内で、給湯器を使用して、室内に充満していたガスに引火して爆発を起こしたという爆発事件です。

今回の事件とは異なり、複数の負傷者が出たのですが幸いにも亡くなった方はいませんでした。

この爆発事件で、重過失傷害罪と重過失激発物破裂罪で起訴された店長は、第一審で、禁錮3年、執行猶予4年の判決を言い渡されたはずです。

当時報道されていた事件現場のニュース映像では建物が倒壊するなどしており、複数の負傷者がいたので、爆発の規模は今回の神戸市兵庫区の爆発事件とは異なりますが、ガスボンベのガスを吸引しているという点で、情状面では今回の事件の方が悪質性が高いと評価されるでしょう。

ですので略式起訴による罰金刑ではなく、正式に起訴される可能性は十分に考えられると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、あらゆる刑事事件の弁護活動に精通した法律事務所です。

刑事事件に関するご相談や、警察に逮捕されてしまった方への弁護士接見をご希望の方は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)

までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

マスク着用を注意されて暴行 傷害の容疑で逮捕!!

今年の5月、神戸市長田区の駐車場で高齢の男性に暴行して首の骨を折る重傷を負わせたとして25歳の男性が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

今回紹介する事件は、今年の5月に、神戸市長田区の駐車場で起こった傷害事件です。

各社報道をまとめますと、逮捕された男は、被害者の男性にマスクを着用していないことを注意されたことに逆上し、男性の首を締めながら地面に身体を打ち付ける暴行をはたらいたようです。

そして暴行を受けた男性は首の骨を骨折し、下半身麻痺の後遺症が残る重傷を負ったようです。

事件から半年以上が経過して逮捕された男は、警察の取調べに対して「地面に背中を打ち付けたことは間違いないが、首を絞めたことははっきり覚えていない」と容疑を一部否認しているということです。

傷害事件とは

今回の事件で適用された傷害罪とは、他人に対して暴行を加え、その結果として相手に傷害を負わせるだけでなく、相手に傷害を負わせる意思をもっていれば、暴行等の有形力の行使がなくても、無形的な方法による行為や不作為による行為であっても、相手が傷害を負えば傷害罪が成立することがあります。

また傷害罪でいうところの傷害とは、骨折や裂傷等のいわゆる外傷だけでなく、精神的に追い詰めてストレスを与える等して身体の生理的機能に傷害を負わせる傷害も含まれます。

殴る蹴る等の暴行によって成立する傷害罪についてはイメージしやすいと思いますが、暴行以外によって成立する傷害罪についてはイメージするのが難しいかもしれません。

分かりやすい事件例を挙げますと、嫌がらせの目的で、大音量で騒音を鳴らし続けて近所の住民にストレス性の傷害を負わせた女性にが傷害罪で警察に逮捕され、その後の刑事裁判で実刑判決が言い渡された事件があります。

この事件の裁判で裁判官は「音楽を大音量で鳴らし続ける行為は、被害者に精神的ストレスを与え、身体の生理的機能を害するもので傷害罪にあたる。」と傷害罪を認定しています。

傷害罪の罰則は

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになります。

同じ傷害罪でも、被害者が擦り傷等の軽傷のような事件もあれば、今回の事件のように後遺症が残るような重傷を負っている場合もありますが、犯情が軽微で、被害者が軽傷の場合は、略式起訴による罰金刑といった軽い処分となるでしょう。

逆に、犯情が悪質であったり、被害者が重傷を負っている場合は、初犯であっても実刑判決となる場合もあります。

報道されている内容から検討いたしますと

①高齢の被害者に対して一方的に暴行している。

②首を締めながら地面に身体を打ち付けている。

③被害者が後遺症の残る重傷を負っている。

④長期間にわたって逃亡している。

ことを考慮すれば、例え逮捕された男が初犯であったとしても実刑判決となる可能性が高いのではないでしょうか。

傷害事件に強い弁護士

被害者に重傷を負わせたような傷害事件を起こして警察に逮捕されると、初犯であっても実刑判決の可能性が高いと言えます。

ただ早期に弁護士を選任することによって、少しでも処分を軽減できるかもしれません。

大切なのは、専門の弁護士に相談して、今後の手続きにのぞむことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、このような傷害事件に関するご相談を年中無休で対応いたしております。

傷害事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

犯行時少年で発覚時成人であった場合

犯行時少年で発覚時成人であった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

2015年に兵庫県養父市で女性が何者かに刃物のようなもので刺され死亡する事件が起きました。

警察の必死の捜査にもかかわらず、すぐに犯人を特定するには至っていませんでした。

ところが、2021年9月に兵庫県養父警察署は、県内に住むAさん(23歳)を殺人容疑で逮捕しました。

Aさんは、犯行時17歳でした。

(フィクションです。)

犯行時に少年であった場合

Aさんは、2015年、17歳でした。

つまり、犯行当時の年齢は20歳未満で、「少年」であったのです。

少年が罪を犯した場合、少年法が適用されます。

14歳以上20歳未満の者が罪を犯した場合、捜査段階では、概ね、刑事訴訟法に基づく手続に付されます。

身体拘束の上捜査を行う必要があれば、被疑者が少年であっても、逮捕、勾留される可能性はあります。

捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付するべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。

これを「全件送致主義」といい、成人の刑事事件における起訴猶予や微罪処分のように捜査機関限りで事件を終了させることはありません。

事件を受理した家庭裁判所は、調査を行った上で、審判を開くかどうかを決定し、審判を開くとした場合には、審判で非行事実および要保護性を審理し、少年に対して処分を決定し言い渡します。

家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定とがあります。

終局決定は、少年の最終的な処分を決するものであり、中間決定は最終決定前の中間的なものとしてなされます。

審判を経てなされる終局決定には、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致とがあります。

検察官送致となった場合には、検察官に送致された後は、通常の刑事手続に付されて事件が処理されることになります。

ただし、犯行時少年であっても、家庭裁判所で審判を受ける時点で20歳を超えている場合には、家庭裁判所で審判を受けることができません。

少年が20歳以上であることが判明すれば、家庭裁判所は、事件を検察官に送致しなければなりません。

この場合の検察官送致を「年齢超過による検察官送致」と呼びます。

つまり、犯行時や家庭裁判所への送致時は20歳未満であっても、審判時に20歳を超えている場合には、少年法の適用はされないのです。

このことは、被疑者として逮捕された時、すでに20歳を超えていた場合も同じで、逮捕時には20歳以上の者となっていますので、最初から少年法は適用されず、成人の刑事事件として処理されることになります。

成人の刑事事件として取り扱われるため、刑罰が科される可能性があります。

ただし、刑罰については、18歳未満であれば、死刑の犯罪は無期懲役となります。

Aさんのように23歳で逮捕されたとしても、犯行時の年齢が18歳未満であるようなときには、殺人罪で有罪となった場合でも最高で死刑ではなく無期懲役が科され得ることになります。

ちなみに、人を故意に死亡させた場合で、かつ、犯行時16歳以上の場合、犯行時に少年であり、審判時でも少年であっても、原則、刑事処分相当を理由とする検察官送致となりますので、検察官送致後に刑事事件として処理されることになります。

以上のことからも、Aさんは、今後、成人の刑事事件として刑事手続に付されることは明らかです。

殺人罪で起訴されれば、通常の刑事裁判ではなく、裁判員裁判となります。

そのため、通常の刑事裁判以上に周到な準備をする必要がありますので、刑事事件専門の弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。

ご家族が刑事事件・少年事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

業務妨害で刑事事件に

業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県佐用郡佐用町で、大雨で増水した川で溺れたふりをして、その様子を動画で撮影していたAさんとBさん。

その様子を偶然目撃した地元の人が、「人が流されている。」と通報しました。

通報を受けて現場に駆け付けた兵庫県たつの警察署の警察官と消防署員らは、AさんとBさんに事の真相を聞き、二人を警察署に連れて行き、軽犯罪法違反(業務妨害)の疑いで二人を取り調べることにしました。

後に、警察から龍野区検察庁に事件を送致したと聞いたAさんは、そんな大事になると思わず慌てて刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。

(フィクションです。)

業務妨害事件

何らかの形で他人の業務を妨害するという事件では、刑法上の業務妨害罪(偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、電子計算機損壊等業務妨害罪)が適用されるケースが少なくありません。

1.偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する罪です。

業務を妨害する手段として、①虚偽の風説を流布する、または、②偽計を用いる、ことが規定されています。

①「虚偽の風説を流布」するというのは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の者に伝播させることを意味します。

②「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいい、公然であると否とを問いません。

業務妨害罪における「業務」については、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務または事業をいうとするのが判例・通説となっています。

「社会上の地位」という言葉があるように、炊事・洗濯・育児といった家庭生活上の活動や、趣味・娯楽といった個人的活動は、業務には含まれません。

2.威力業務妨害罪(刑法第234条)

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害する罪です。

この罪は、業務を妨害する手段が「威力」である点で、偽計業務妨害罪と異なります。

「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことをいい、暴行・脅迫に至らないものでも威力に当たります。

「偽計」と「威力」との線引きは具体的な場面においてはしばしば困難ですが、概ね、妨害が外見的に見て明らかである場合は「威力」、そうでない場合は「偽計」とされることが多いようです。

3.電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)

電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機もしくはその用に供する電磁的記録を損壊し、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え、またはその他の方法により、電子計算機に使用目的にそうべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害する罪です。

電子計算機(コンピューター)に向けられた業務妨害の処罰の必要性が生じたこと、およびコンピューターに向けられた業務妨害は従来の業務妨害よりも重大かつ広範な被害の発生が予想されることから、偽計・威力業務妨害よりも刑を加重されています。

AさんとBさんは、消防や警察の業務を妨害しようと、増水した川で溺れたふりをして、その様子を撮影してわけではなさそうです。

おそらく、動画をネットに上げようとしていたものと考えられます。

それを偶然目撃した者が、実際に人が溺れていると勘違いして通報したことで、警察や消防が出動することとなりました。

そうすると、刑法上の業務妨害における偽計の程度には達しないしないと言えるでしょう。

そこで、AさんとBさんの行為に対しては、軽犯罪法違反(業務妨害)が適用されていることに注目してみましょう。

軽犯罪法は、日常生活における身近な道徳律に違反する軽い犯罪行為の類型と、それに対する刑罰とを規定するものです。

軽犯罪法第31号は、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する行為を禁止し、刑法の業務妨害罪や公務執行妨害罪を補充する規定となっています。

ここでは、業務を妨害する手段が「悪戯など」となっています。

「悪戯」とは、一般的な戯れで、それほど悪意のないものをいい、悪ふざけのことです。

「など」とあるのは、他人の業務の妨害となり得る一切の行為を含んでいることを示しています。

悪戯に類する程度のものであることが必要ですが、公務執行妨害の暴行、脅迫に達しない程度のもの、業務妨害の偽計・威力に達しない程度の妨害行為など広くを含むと理解されています。

刑法上の業務妨害の法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対して、軽犯罪法違反(業務妨害)は拘留または科料となっています。

どちらの犯罪が成立するかで、科され得る刑罰の軽重も異なりますので、しっかりと弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

責任能力を争う弁護士

責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県加古郡播磨町で、知人を刃物で刺し、怪我をさせたとして、兵庫県加古川警察署はAさんを殺人未遂の容疑で逮捕しました。

Aさんの家族から接見依頼を受けた刑事事件専門弁護士は、Aさんが総合失調症にり患していることを聞き、責任能力の有無についても慎重に検討すべきだと考えています。

(フィクションです。)

犯罪が成立する場合

犯罪は、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」であると理解されています。

つまり、犯罪とは、人の行為であって、①構成要件に該当すること、②違法であること、③有責であること、という3つの要件すべてを満たしている場合に成立するものなのです。

①構成要件というのは、法律により犯罪と定められた行為類型のことです。

殺人罪であれば、「人を殺した」行為が構成要件です。

しかし、単に、あなたが人を殺したということだけでは、殺人罪は未だ成立してはいません。

犯罪であると言えるためには、その行為(殺人罪であれば、人を殺した行為)が②違法でなければなりません。

基本的には、法律で犯罪として定められた行為は、その行為を禁止するために犯罪として定めているのですから、違法と言えますが、正当防衛などのように例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても、違法性が認められないことになります。

そして、構成要件に該当する行為であって、かつ、その行為が違法であると言える場合であっても、更に、行為者に責任があることが認められなければ犯罪は成立しません。

罪を犯し、有罪となった者には、刑罰が科されますが、刑罰は人の自由を奪うものですので、それを正当化するために、構成要件に該当する違法な行為を行った者が非難に値するものであることが求められるのです。

責任の有無を判断する際に考慮される要素としては、故意・過失、期待可能性、そして、責任能力があります。

責任能力とは

行為者の精神に障害がある場合などで有責な行為をする能力が備わっていあに場合には、その行為者を法的に非難することはできません。

行為者に責任があると言えるために、その行為者に必要とされる能力を「責任能力」といいます。

刑法は、心神喪失者については、責任能力を欠く者(責任無能力者)として、処罰しないことを定めており、心身耗弱者については、責任能力は存在するものの、著しく限定されているため、責任減少を認めて刑の必要的減軽を定めています。

心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力またはその弁識に従って行動を制御する能力が全くない状態をいいます。

心身耗弱とは、精神の障害によりそのような能力が著しく減退した状態をいいます。

責任能力は、「精神障害」という生物学的要素と、「弁識能力」や「制御能力」という心理学的要素に基づいて、完全責任能力、限定責任能力、責任無能力が判断されます。

「精神障害」には、総合失調症、中毒性精神病、知的障害、精神病質、その他の精神疾患があります。

このような精神障害を行為者が患っていた場合、精神障害の影響で、弁識能力または制御能力がない、あるいは著しく減退していたかどうかが検討されます。

弁識能力は、問題となる行為の違法性を認識することができる能力のことで、制御能力とは、違法と認識している行為を思い留まることができる能力のことをいいます。

ある行為が悪いことだと理解していたとしても、一定の状況においてその行為が悪いことだとは理解できないのであれば、弁識能力が否定されることになります。

また、ある行為が悪いことだと分かっており、犯行時に合理的に行動することができたとしても、その犯行を思い留まらせることができなければ制御能力が否定されるのです。

責任能力の有無や程度については、行為者が精神障害を患っていたことだけでなく、犯行当時の病状(精神障害の種類と程度)、犯行前の生活状態、犯行の動機・原因、犯行の手段・態様(計画性や作為性の有無など)犯行後の行動・態度等を総合して判断されます。

そのため、責任能力が問題となる事件では、弁護人は、被疑者・被告人の犯行時の病状だけでなく、犯行前後の諸事情について検討していくことになります。

刑事事件において責任能力が争われるケースは少なくありません。

ご家族が刑事事件を起こし、責任能力に疑問がある、争え得るのかとお悩みであれば、一度刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

強要事件で逮捕されたら

強要事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県朝来市に住むAさんは、泣きながら帰宅した小学生の娘が、「Vくんにからかわれた。」と言ったことで激高し、帰宅途中だったVくんに対して怒鳴り散らし、胸倉をつかむなどの暴行を加え、土下座をするよう強要しました。

Vちゃんの話を聞いたVくんの母親は、すぐに兵庫県南但馬警察署に相談したことで事件が発覚しました。

同警察署の署員は、Aさん宅を訪れ、話を聞いたところ、Vくんの土下座させたことは認めていますが、「あいつが悪いことしたから、しつけでやっただけ。」と容疑を一部否認しています。

警察署は、Aさんを暴行および強要の疑いで逮捕しました。

(フィクションです)

強要罪について

強要罪は、暴行または脅迫を手段として、一定の作為もしくは不作為を強いる罪で、刑法第223条に次のように規定されています。

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

◇客体◇

強要罪の客体、つまり、犯行の対象は、「人」です。

ここでいう「人」というのは、自然人の意味であって、法人は含みません。

◇行為◇

強要罪の行為とは、「相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことをおこなわせ、または権利の行使を妨害する」ことです。

①脅迫

相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを相手方に告知する行為を「脅迫」といいます。

どの程度の脅迫であれば、強要罪における「脅迫」に当たるのかといえば、害悪の告知が「一般人を畏怖させるに足りる程度」のものでなければなりません。

実際に相手方が畏怖したかどうかは問題ではなく、一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知がされていればよいのです。

害悪の内容それ自体は、必ずしも犯罪である必要はなく、違法なものでなくともよいとされています。

Aさんは、Vくんに対してAさんの娘をからかったことについて、説教という建前で怒鳴り散らしているようですが、その内容如何によっては「脅迫」に当たりかねません。

例えば、成人男性に大声で「しばくぞ」、「どつくぞ」、「いてまうぞ」などといった暴言を吐かれたとしたら、普通の人、ましてや小学生なら恐れおののきますよね。

②暴行

「暴行」というのは、人に対して加えられた有形力の行使のことです。

有形力の行使は、必ずしも直接人の身体に対して加えられる必要はありません。

強要罪における「暴行」に当たるには、相手方が畏怖し、そのため行動の自由が侵害されるに足りる程度の有形力の行使であることが求められます。

Aさんが、Vくんを力づくで動けないようにし、土下座させたのであれば、暴行を手段とする強要となるでしょう。

◇結果◇

行為の結果、「人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する」ことが必要です。

「義務のないことを行わせ」るというのは、行為者において何ら権利・権能がなく、相手方に何ら義務がないのに、相手方に作為・不作為または忍容を余儀なくさせることをいいます。

「権利の行使を妨害する」とは、相手方が法律上許されている作為・不作為に出ることを妨害することです。

VくんはAさんの娘をからかったとされていますが、それが本当であるならば、VくんはAさんの娘に謝るのが筋だとは思いますが、土下座をすることはVくんに課された義務などではないため、そのような行為を強いる行為は、人に義務のないことを行わせるものと言えるでしょう。

Aさんは、しつけでやったと言っていますが、Aさんの行為は決してしつけとして正当化されるものではありません。

強要事件で逮捕された場合

Aさんは、強要などの容疑で逮捕されてしまいました。

そのような場合、事件を穏便に解決するためにはどのような活動をする必要があるのでしょうか。

1.身体拘束からの解放

逮捕後、勾留に付されてしまうと、さらに長い期間身体拘束を受けることになります。

身体拘束が長引けば、その分会社に行くことはできませんし、事件のことが明るみになる、解雇されてしまう可能性も高まります。

そのような事態を避けるためにも、できる限り早期に釈放となることが望まれます。

そのため、逮捕されたら、いち早く弁護士に相談し、身柄解放活動に着手してもらうことは重要です。

弁護士は、勾留前に検察官や裁判官に働きかけ、勾留を回避したり、勾留後には勾留に対する不服申し立てを行い、勾留の取り消しで釈放となるよう動きます。

2.被害者との示談交渉

強要事件では被害者がいるため、被害者への対応如何が最終的な処分結果に大きく影響することになります。

被害者への謝罪や被害弁償、示談が成立している場合には、検察官が不起訴処分で事件を終了させたり、起訴されたとしても執行猶予が付くなど被疑者・被告人に有利な事情として働きます。

ただ、被害者が被疑者・被告人に対して恐怖や怒りを感じているため、被害者が自身の連絡先を加害者側に教えなかったり、仮に連絡先を入手できたとしても、当事者間の交渉は感情的になり難航する可能性が高いため、第三者である弁護士を介して行うのがよいでしょう。

ご家族が強要事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

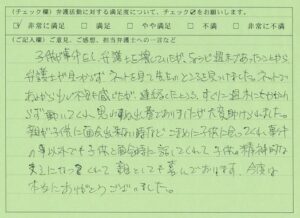

【お客様の声】業務妨害事件 環境調整で保護観察処分

■事件概要

ご依頼者様の息子様(10代、学生、補導歴等なし)が、爆破予告が記載されたメモを拾ったかのように装い駅員にそのメモを届け、駅員らの業務を妨害したとされる事件。

■事件経過と弁護活動

ご依頼者様から、息子様が逮捕されたとの連絡を受け、担当弁護士はすぐに接見に向かいました。担当弁護士は、息子様と接見を行い、被疑事実に間違いはないものの、その動機から息子様が抱える問題が複雑であること、そしてその問題を解決していくためにはご家族や学校などの関係者と協力していく必要が不可欠であると認識しました。そこで、ご依頼者様に、息子様の更生には環境調整が最も重要であることをお話ししたところ、ご依頼者様自身もその点について異論はなく、今後は環境調整を中心に対応することになりました。

息子様との接見を重ねるなかで、担当弁護士は、息子様が今回の事件としっかりと向き合うよう支援しました。事件を起こしたことでどのような結果が生じたのか、どうして事件を起こしてしまったのか、その原因をどうしたら解消することができるのか、といった点についてじっくりと話し合うことで、息子様自身が客観的に自身を見つめ直す機会を持ち、問題点を冷静に分析することができるようになりました。

また、今回の事件の背景には、息子様とご家族との不安定な関係性が存在していたため、担当弁護士はご依頼者様や他のご家族の方とも密に連絡をとり、ご家族に家庭内の問題を改めて認識していただき、改善に向けての努力を重ねました。そして、息子様の学校とも連絡をとり、息子様が引き続き学校で学業に励むことができるよう先生方との話し合いを重ねました。

担当弁護士の熱心な環境調整活動を通じて、息子様の更生には社会内で様々な人と関わりながら指導・教育を受けることが何よりも重要であることを裁判官に理解してもらい、審判では保護観察処分が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

喧嘩闘争における正当防衛

喧嘩闘争における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県兵庫警察署は、「路上で喧嘩している人たちがいる。一人は腹を刺されて血を流している。」との目撃者からの通報を受けました。

現場に駆け付けた警察官は、現場にいたAを傷害の容疑で逮捕しました。

しかし、Aは「相手が手を出してきて、喧嘩になった。いったんやめたのに、相手が一方的に殴る蹴るしてくるから、自分の身を守るために護身用のナイフを出したら相手に刺さった。」と正当防衛を主張しています。

Aは、接見にやってきた弁護士に、自身の行為が正当防衛に当たるのか聞いています。

(フィクションです。)

正当防衛とは

犯罪は、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」をいうと一般的に理解されています。

構成要件というのは、犯罪の類型のことで、法律で、こういう行為を犯罪とします、と定められている行為のことです。

例えば、殺人罪であれば、「人を殺した」行為であることが、殺人罪の構成要件となります。

問題となる行為が、構成要件に該当する場合でも、それが違法でなければ犯罪は成立しません。

犯罪として法律に定められた行為は、その行為を禁止するために規定されているので、本来違法であることが想定されているものです。

ただ、例外的な事情がある場合にのみ、その違法性を否定し、犯罪は成立しないこととされています。

そのような例外的な事情を「違法性阻却事由」といいます。

違法性阻却事由として刑法に規定されているものとしては、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。

正当防衛

刑法第36条1項は、

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

と規定しています。

これが「正当防衛」と呼ばれる違法性阻却事由です。

①急迫不正の侵害

「侵害」とは、権利を侵害する危険をもたらすものをいいます。

「不正な侵害」とは、違法である侵害を意味します。

この「不正な侵害」は「切迫」したものでなければなりません。

判例によれば、「刑法36条にいう『急迫』とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることを意味」するとしています。(最判昭46・11・16)

この点、急迫性が認められるかどうかの判断において、被侵害者がその侵害を予期していたような場合には、急迫性が認められるかどうかが問題となります。

判例は、侵害が予期されるものであっても、被侵害者に積極的加害意思がなければ急迫性が認められるとするとの立場に立っています。

②権利の防衛

正当防衛は、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために認められます。

正当防衛は「防衛するための行為」でなければならず、攻撃を受けたのに乗じて積極的に相手方を加害する場合は、防衛の意思を欠き、正当防衛は成立しません。

③やむを得ずした行為

正当防衛は、防衛するために「やむを得ずにした行為」でなければなりません。

判例は、正当防衛の成立要件として、必要性、相当性の両方を必要とするとの立場をとっています。

つまり、必要性については、必ずしもその行為が唯一の方法であることを要せず、また、厳格な法益の権衡も要求されないが、少なくとも相手に最小の損害を与える方法を選ぶことを要するとしています。

また、相当性については、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味するのであって、反撃行為が上記の限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとして法益より大であっても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではないと解すべきである。」として、どのような結果が生じたかよりも、どのような手段がとられたのかという観点から相当性について判断されています。(最判昭44・12・4)

さて、喧嘩において正当防衛は成立するのでしょうか。

基本的には、双方が攻撃や防御を繰り返す連続的行為となった場合は、喧嘩両成敗として正当防衛は成立しません。

ただ、喧嘩闘争状況であれば常に正当防衛の成立が否定されるわけではなく、攻撃や防御を繰り返す連続的行為が崩れた場合、例えば、最初は素手で喧嘩をしたいたものの、突然相手が刃物を持ち出して攻撃してきたので、それに反撃した場合や、喧嘩がいったん収まったにもかかわらず、相手がなおも攻撃を続けてきたことに対して反撃した場合などは、正当防衛が成立する余地があるでしょう。

Aは、正当防衛を主張していますが、喧嘩全体の流れの中でのAの反撃行為が正当防衛に当たるかどうかを検討しなければなりません。

事案によっても異なりますので、刑事事件に強い弁護士に早めに相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。

ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

殺人未遂で逮捕

殺人未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県高砂市のマンションに住むAさんは、マンション前の路上で、近くに住むVさんと口論になりました。

Vさんは、「埒が明かないので、警察を呼ぶ。」言い、携帯電話で通報し始めました。

Aさんは、警察を呼ぶVさんに腹が立ち、マンションの自分の部屋に戻り、ベランダから路上に立っているVさんの頭上めがけて、ダンベルを投げつけました。

幸い、Vさんにダンベルは当たらず、Vさんは無傷でした。

Vさんは、通報を受けて駆け付けた兵庫県高砂警察署の警察官にAさんの行為を報告したところ、警察官はAさんを殺人未遂の容疑で現行犯逮捕しました。

Aさんは、「Vさんに腹が立ったからやったが、結局Vさんには当たってないし、なんで殺人未遂なんや。」と不満を述べています。

(フィクションです。)

Aさんは、マンションのベランダから下にいたVさんを狙ってダンベルを投げつけた行為について、殺人未遂に問われています。

そこで、今回は、殺人未遂罪とはどのような場合に成立する罪であるかについて説明していきます。

殺人未遂罪

殺人未遂は、その名の通り、「殺人」が「未遂」に終わったものを意味します。

「殺人」は、みなさんご存じの通り、「人を殺す」という罪ですね。

犯罪が成立するのは、構成要件(殺人の場合は、人を殺すこと)に該当する場合です。

より細かく言えば、犯罪の成立には、法律の条文に規定された要件に該当し(=構成要件該当性)、社会的に許されず(=違法性)、かつ、社会的に非難される(有責性)行為であることが求められますが、基本的に構成要件に該当する行為は、違法性及び有責性を一応有しているものと考えられるため、犯罪が成立しているかどうかを検討するときには、まず、構成要件に該当するか否かを検討してから、特に違法性や有責性を否定する特別な事情があるか否かを検討することになります。

構成要件に該当しているか否かは、条文に規定された実行行為があり、その行為により結果が発生していること、そして、実行行為にはその行為を認識、認容して行動に出るという内心、つまり、故意があるかどうかという要素に基づいて検討されます。

実行行為に基づき結果が発生した場合を、既遂といいます。

一方、犯罪の実行に着手したが、結果が発生しなかった場合を未遂といい、法律で未遂犯に処罰規定がある場合には、未遂罪として処罰される可能性があります。

殺人には未遂犯がありますので、人を殺そうとして実行行為を行ったけれども、人を死亡させるに至らなかった場合には、殺人未遂罪が適用され、処罰の対象となります。

殺人未遂罪が成立するには、犯罪の実行に着手していなければなりません。

実行の着手時期については、結果が発生する危険性が認められる行為への着手の時点とされており、判例では、クロロホルムを吸引させて被害者を失神させ、その失神状態を利用して被害者を自動車ごと海中に転落させて溺死させる事案においては、すでに最初の行為を開始した段階で、殺人未遂が成立するとしています。(最決平16・3・22)

Aさんのマンションのベランダから下にいたVさんを狙ってダンベルを投げつける行為は、Vさんを死亡させる危険性が認められる行為と言えます。

高い場所からダンベルを投げつけて、それが人の頭に当たったら、その人が死んでしまう可能性は高いですからね。

実際に、Aさんはその行為を行っていますので、犯罪の実行に着手していることになります。

また、故意についてですが、Aさんが「Vさんを殺してしまえ!」と確信的な殺意を有していなくても、鉄の塊であるダンベルを投げつければVさんに当たって死なせてしまうかもしれないことは通常予測することができますので、「Vさんに当たったら死んでしまうかもしれない。」という程度の認識があったことは認められるため、未必の故意があったと言えるでしょう。

Aさんは、犯罪の実行に着手はしたものの、たまたまダンベルがVさんに当たらなかったので、Vさんが死亡するようなことはありませんでしたが、結果が発生しなかったのは、Aさんの意思によるものではなく、それ以外の理由により、Aさんの実行行為に基づく結果が生じなかっただけであり、未遂犯のうち「障害未遂」に当たり、任意的に刑が減軽されます。

殺人未遂は、一歩間違えれば、人の命を奪っていたかもしれず、決して軽い罪とは言えません。

しかし、情状により刑が減軽される可能性もあるので、適切な弁護活動により、少しでも寛大な処分となるよう早期に対応する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件を起こし、対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。

少年院送致処分の回避

少年院送致処分の回避を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

兵庫県神崎郡神河町に住むAくんは、以前に傷害事件を起こし、現在は保護観察中でしたが、知人に暴力を振るい怪我をさせたとして、兵庫県福崎警察署に傷害の容疑で逮捕されました。

同種の前歴があるため、今度は少年院送致となるのではないかとAくんの両親は心配しています。

(フィクションです。)

少年院送致

事件の送致を受けた家庭裁判所は、調査官に少年の要保護性に関する調査を命じ、調査結果を踏まえて少年の処遇を決定します。

審判では、終局処分として、不処分、保護処分、検察官送致のいずれかがなされることがほとんどです。

終局処分に至る前に、中間処分として試験観察となることもあります。

終局処分である保護処分には、①保護観察処分、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3種類があります。

少年院送致は、少年を少年院に強制的に収容する保護処分のことです。

収容先の少年院は、保護処分の執行を受ける者、及び少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を収容し、これらの者に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設です。

家庭裁判所は、少年院送致の決定をする場合、少年の年齢や心身の発達の程度に応じて、送致すべき少年院の種類を決めます。

少年院には、次の4つの種類があります。

(ア)第1種少年院

保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を対象とする少年院です。

(イ)第2種少年院

保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を対象とする少年院です。

(ウ)第3種少年院

保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容する少年院です。

(エ)第4種少年院

少年院において懲役等の刑の執行を受ける者を対象とした少年院です。

少年院に収容することができるのは、原則20歳までですが、少年院送致決定のあった日から1年を経過していないときは、その日から起算して1年に限り収容を継続することができます。

少年院送致処分の回避を目指す活動

少年院送致は、閉鎖施設において少年の自由を拘束するという点で、保護処分の中で最も強力な処分と言えるでしょう。

少年院送致が見込まれる事案では、少年院送致を回避する、つまり、試験観察を経ての保護観察処分を目指すことになります。

家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当の期間、少年を調査官の観察に振ることができます。

これを試験観察といいます。

試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付すために行われる中間処分です。

試験観察期間中に、少年が目を見張るような変化を遂げて要保護性が解消された結果、社会内処遇での保護処分で十分であると認められれば、少年院送致ではなく保護観察処分となる可能性があります。

いきなりの少年院送致決定を回避するためには、少年の具体的な状況を考えた場合、少年院送致という終局処分を直ちにするよりも、引き続き、調査官による調査や付添人を含む関係者による働きかけや環境調整を行うほうが、少年の立ち直りが見込め、少年の更生にとって適した終局処分を決めることができる旨を積極的に主張していくことが必要となります。

このような活動は、少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。

お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。

当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。

初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。